Der Waldkauz (Strix aluco) ist die häufigste Eulenart in Deutschland. Den dämmerungs- und nachtaktiven Vogel werden die wenigsten Menschen gesehen habe, seinen Balzruf im Spätwinter kennt aber vermutlich jeder. Wenn nicht aus der Natur, so aber bestimmt aus Spielfilmen, eingesetzt zur Untermalung der nächtlichen Stimmung.

Die Anpassungsfähigkeit mach den Waldkauz so erfolgreich. Er brütet in alten Bäumen, Felsspalten und an oder gar in Gebäuden. Der Waldkauz ist nicht so abhängig von der Mäusepopulation wie anderen Eulenarten, sondern kann bei Bedarf auf andere Beutetier, wie Kleinvögel, umstellen.

Steckbrief

Größe: 37-39 cm

Gewicht: 330-630 g

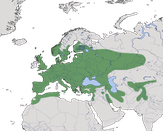

Verbreitung: Nordafrika, Europa bis Zentralasien

Nahrung: Kleinsäuger, vorwiegend Waldmäuse, Vögel, Reptilien

Lebensraum: Moore und Sümpfe in Tundra und Taiga

Zugverhalten: Standvogel

Brutzeit: Februar - Juni

Nest: Baumhöhlen, Felsspalten, Gebäude, selten am Boden

Fortpflanzung: monogame Dauerehe, 3-5 (2-6) Eier, 1 Brut pro Jahr, Brutdauer 28-30 Tage, flügge nach 49 Tagen

Höchstalter: 21 Jahre und 6 Monate

Bestand: 43-75 Tausend Brutpaare in Deutschland, 535-939 Tausend in Europa, 1,4-2,4 Millionen Vögel weltweit

Status: nicht gefährdet (Trend: stabil)

In Deutschland Jahresvogel, brütet in ganz Deutschland

Stimme

Der Waldkauz besitzt ein ausgesprochen vielfältiges Lautrepertoire mit funktional unterschiedlichen Rufen, die u. a. der Revierabgrenzung, Balz, Warnung oder innerartlicher Kommunikation dienen. Der bekannte Reviergesang des Männchens besteht aus einem einleitenden „huuu“, gefolgt von einem kurzen „hu“ und einem klangvollen abfallenden Roller, der individuell variiert wird und v. a. in der Herbst- und Frühjahrszeit zu hören ist. Weibchen antworten häufig mit einem rauen „kuit“ oder ähnlichen Lauten, die als Warn-, Lock- oder Standortrufe dienen können. Sanfte „üi“-Laute dienen der Kontaktaufnahme, etwa beim Kraulen oder beim Partnerkontakt. Bei aggressiven Interaktionen oder Revierstreitigkeiten kommen komplexe Lautreihen wie scharfe „kwitt“-Strophen, Rolllaute oder katzenähnliches Kreischen („Greinen“) zum Einsatz.

Die Jungvögel des Waldkauzes äußern anfangs zarte, lang gezogene Bettelrufe wie „szih“ oder „sjiii“, die sich mit dem Wachstum zu kräftigeren, zweisilbigen Lauten wie „kszik“ entwickeln und oft die ganze Nacht wiederholt werden. Während des Stimmwechsels im Juli und August produzieren sie schwer beschreibbare fauchende, quietschende und rollende Töne, die sich allmählich zur Altersstimme ausbilden. Bei Berührung oder Erregung zeigen sie Schirken – ein rhythmisches „chritsch-chritsch“ – als Ausdruck von Unbehagen oder aggressiver Stimmung.

Balzrufe

Duett

Verbreitung in Deutschland

Bildergalerie

Quellen und Links

- Holt, DW, R. Berkley, C. Deppe, PL Enríquez, JL Petersen, JL Rangel Salazar, KP Segars, KL Wood und JS Marks (2021).Tawny Owl(Strix aluco), Version 1.1. In Birds of the World (Hrsg. PC Rasmussen). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: