Die Tafelente ist eine eurasische Tauchente, die der nordamerikanischen Riesentafelente und Rotkopfente sehr ähnlich ist. Sie ist eine wohlschmeckende Tauchente, darauf bezieht sich sowohl die deutsche Bezeichnung als auch der wissenschaftliche Name (lat. ferina= Wildbret). In Deutschland ist sie ganzjährig geschont.

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts reichte das Brutgebiet der Tafelente bis zur Oder.

Schutzstaus

Seit 2015 wird die Tafelente als gefährdet eingestuft, da ihre Bestände weltweit stark zurückgehen. Hauptursachen sind der Verlust von Brutlebensräumen, die Eutrophierung von Gewässern durch landwirtschaftliche Abwässer, Jagd und Störungen während der Brutzeit. Zusätzliche Bedrohungen umfassen die Prädation durch invasive Säugetiere, Konkurrenz durch Karpfen, Bleivergiftungen und Klimawandel. Während Winterbestände in Westeuropa und am Mittelmeer um bis zu 70 % schrumpften, ist die globale Population mit 1,95–2,25 Millionen Individuen konstant. Künstliche Lebensräume bieten stellenweise positive Effekte, können den Abwärtstrend jedoch nicht aufhalten.

Steckbrief

Größe: 42–49 cm

Gewicht: 460–1240 g

Verbreitung: Westeuropa bis Baikalsee,

Nahrung: variable, tierisch und pflanzlich

Lebensraum: nährstoffreiche Binnengewässer, mit Röhrichtbereich

Zugverhalten: Zugvogel, in W-Europa Standvogel

Brutzeit: April-August

Fortpflanzung: monogame Saisonehe, 7–11 Eier, gelegentlich Gemeinschaftsnester, 1 Brut

pro Jahr, Brutdauer 24–28 Tage, flügge nach 50–56 Tagen

Höchstalter: 22 Jahre und 3 Monate

Bestand: 2,8-3,9 Tausend Brutpaare in Deutschland, 200–290 Tausend in Europa, 2–3 Millionen Vögel weltweit

Status: gefährdet (Trend: abnehmend)

In Deutschland Jahresvogel, Zugvogel und Wintergast, brütet hauptsächlich in Ostdeutschland

Stimmen

Die Tafelente ist außerhalb der Balz wenig rufaktiv. Bei der Balz gibt das Männchen hauptsächlich leise, Laute von sich, die bei geringem Erregungsgrad kaum hörbar sind, wie ein heiseres „hi hi hi“ und das charakteristische „wí-wierr“ beim Kopfzurückwerfen.

Weibchen erzeugen weiche Knurrlaute bei der Interaktion mit männlichen Tafelenten und andere meist einsilbige Laute.

Rufe

Flugrufe

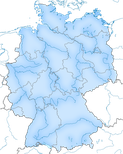

Verbreitung in Deutschland

Die Tafelente bevorzugt in Deutschland eutrophe Binnengewässer mit offenen Wasserflächen und Röhrichtgürteln als Lebensraum. Hauptvorkommen liegen in Norddeutschland, besonders im nordwest- und nordostdeutschen Tiefland, sowie in mitteldeutschen Teichgebieten Frankens und der Oberpfalz. Kleinere Bestände gibt es in Süddeutschland, etwa im Ismaninger Teichgebiet, entlang der Donau und im westlichen Allgäu. Die Art besiedelt verschiedene Gewässertypen wie Kiesgruben, Abbaugewässer, Klärteiche und Spülfelder, wobei die Dichte regional variiert.

Bestandsentwicklung

Das geschlossene Brutgebiet der Tafelente erstreckte sich Mitte des 19. Jahrhunderts von Osten bis an die Oder. Mit der anschließenden Westerweiterung wurde ab den 1930er Jahren der Nordwesten und 20 Jahre später der Südwesten Deutschlands besiedelt. Mitte der 1990er Jahre erreichte der Bestand mit 6.300–9.500 Brutpaaren seinen Höhepunkt. Seither zeigt sich ein negativer Trend, und der aktuelle Bestand wird (Stand 2016) auf 2.800–3.900 Paare geschätzt. Die Tafelente gilt als potenziell gefährdet und steht auf der Vorwarnliste der Roten Liste der Brutvögel in Deutschland.

Merkmale

Männchen haben ein rötlich kastanienfarbenes Kopfgefieder, einen schwarzen Brust- und Steißbereich, grauen Rumpf sowie graublau gefärbte Beine und Füße. Weibchen ähneln dem männlichen Schlichtkleid.

In der Gefiederfärbung sind die Tafelente, die Rotkopfente und die Riesentafelente recht ähnlich. Deutliche Unterschiede bestehen jedoch im Kopfprofil, der Schnabelfärbung und der Farbe der Iris.

Quellen und Links

- BirdLife International (2025) Species factsheet: Common Pochard Aythya ferina. Downloaded on 02/01/2025.

- Carboneras C et al. (2020). Common Pochard (Aythya ferina), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: