Das Blässhuhn (Fulica atra), früher als „Duckente“ bekannt, findet sich noch in historischen Kochbüchern, spielt heute jedoch als jagdbares Wild kaum noch eine Rolle. Sein Fleisch gilt als tranig und unangenehm im Geruch.

Berüchtigt war das sogenannte Belchenschlachten am Bodensee, das erst 1985 verboten wurde. Im Winter sammeln sich die Vögel auf größeren Gewässern, wo sie in den frühen Morgenstunden von Hunderten Ruderbooten umzingelt wurden. Mit Schrotflinten wurden dabei oft Tausende Wasservögel in kurzer Zeit von deutschen und schweizer Jägern erlegt, insbesondere im Wollmatinger Ried und im Ermatinger Becken. Die Bejagung wurde mit dem Schutz der Fischbestände begründet, obwohl Blässhühner Pflanzenfresser sind.

Steckbrief

Größe: 36-39 cm

Gewicht: 610-1200 g

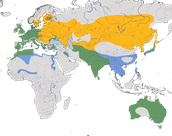

Verbreitung: Eurasien, Nordafrika bis Neuseeland

Nahrung: Pflanzenfresser vor Samen und Algen Wasser- und Landpflanzen

Lebensraum: nährstoffreiche, stehenden oder langsamfließende Gewässer

Zugverhalten: in Europa überwiegend Standvogel, Zugvogel in den kontinental geprägten Klimazonen des nördlichen Eurasiens.

Brutzeit: Februar - September (Europa)

Nest: meist in dichter Ufervegetation

Fortpflanzung: monogam, 5-10 Eier, 1 (2) Bruten pro Jahr, Brutdauer 23-24 Tage, flügge nach 55-60 Tagen

Höchstalter: 20 Jahre und 7 Monate

Bestand: 65-115 Tausend Brutpaare in Deutschland, 0,95-1,55 Millionen in Europa, 5,3-6,5 Millionen Vögel weltweit

Status: nicht gefährdet (Trend: zunehmend)

In Deutschland Jahresvogel, Zugvogel, Wintergast, weit verbreitet in ganz Deutschland

Vogelstimmen

Typische Kontaktlaute sind kurze „kow“, „kup“ oder „kick“-Töne, die oft metallisch und scharf klingen, besonders bei aufgeregtem Verhalten.

Männchen geben bei Aggressionsverhalten einen scharfen, explosiven „pssi“-Laut von sich, während Weibchen ein kurzes, krächzendes „ai“ äußern; Alarmrufe sind schärfer und schneller.

Rufe

Warnrufe

Verbreitung in Deutschland

Das Blässhuhn brütet in Deutschland bevorzugt an Stillgewässern mit flachen Ufern und dichter Ufervegetation, wie Röhricht. Als Kulturfolger nutzt es auch künstliche Gewässer und Parkteiche. Der Bestand wird auf 61.000 bis 105.000 Brutpaare geschätzt. In den Tieflandregionen Norddeutschlands ist die Art weit verbreitet, während sie in Mittelgebirgen und alpinen Regionen aufgrund des begrenzten Lebensraumangebots seltener vorkommt. Im Alpenvorland ist die Verbreitung lückenhaft, und in höheren Regionen, wie den Bayerischen Alpen, werden nur einzelne Vorkommen dokumentiert.

In Deutschland ist das Blässhuhn überwiegend ein Standvogel. Bei zugefrorenen Gewässern ziehen die Vögel jedoch ab.

Ansonsten sind Zugbewegungen hauptsächlich im März und April sowie von September bis November zu beobachten. Der Zugverlauf ist uneinheitlich: Während Blässhühner der westlichen Population in den Niederlanden, Belgien und Westfrankreich überwintern, ziehen ostdeutsche Vögel nach Südfrankreich und Italien.

Bestandsentwicklung

Der Brutbestand des Blässhuhns wird langfristig als positiv eingestuft. Die Vögel profitieren sehr von der Schaffung neuer Gewässer, ihrer zunehmenden Verstädterung und Winterfütterung an Parkteichen. Das Blässhuhn hat seinen Lebensraumverlust als anpassungsfähiger Kulturfolger weitgehend kompensiert und ist neben der Stockente der häufigste Wasservogel in städtischen Gewässern. Rückgänge wurden vor allem lokal durch Veränderungen der Teichwirtschaft, starke Schilfverluste verursacht. Besonders kalte Winter führten temporär zu höheren Sterberaten, was sich lokal auf die Population auswirkte.

Merkmale

Kein auffälliger Geschlechtsdimorphismus. Weibchen sind im Durchschnitt kleiner. Das schwarze Gefieder und das weiße Stirnschild machen sie unverwechselbar. Jungvögel ähneln den adulten Tieren, sind jedoch insgesamt blasser, mit olivbraunen Oberseiten und breiteren weißen Federkanten, die ein gesprenkeltes Aussehen verleihen. Die Färbung der juvenilen Tiere ist durch dunkelbraune bis olivbraune Oberseite, gemischt grauweißem Kopf- und Halsbereich sowie weißlichem Bauch geprägt, mit grauen oder blassbraunen Augen und grauen Beinen.

Quellen und Links

- Taylor B, Kirwan GM (2020). Eurasian Coot (Fulica atra), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: