In den 1960er Jahren war der Bestand der Korallenmöwe (Ichthyaetus audouinii) auf unter 1000 Brutpaare geschrumpft. Die Art hat sich mittlerweile stark erholt. Vor allem im Ebrodelta, wo die Korallenmöwe 1981 zum ersten Mal gebrütet hat, ist die Population bis 2007 auf 14.000 Brutpaare angestiegen. Sie ist stark abhängig von den Fischabfällen der dortigen Fischindustrie.

Die Korallenmöwe ist ein Teilzieher. Ein kleiner Teil der Population überwintert in der Ägäis und an der Küste der Südtürkei. Die meisten Jungvögel und einige Altvögel ziehen an die westafrikanische Küste.

Die deutsche Bezeichnung Korallenmöwe bezieht sich auf die Färbung des Schnabels. Der wissenschaftliche Name geht auf Charles Payraudeau zurück. Er beschrieb die Möwe als erster und widmete sie seinem Freund, dem Ornithologen Victor Audouin.

Steckbrief

Größe: 48-52 cm

Gewicht: 451-770 g

Verbreitung: Mittelmeerküsten

Nahrung: Fische, vorwiegend Sardinen, auch kleine Zugvögel über dem Meer

Lebensraum: niedrige, felsige Inseln, auch sandige Lagunen oder Salzpfannen

Zugverhalten: Dispersionszug bis Gambia

Brutzeit: April-Mai

Nest: Bodenbrüter in Kolonien, bis zu 10.000 Korallenmöwen

Höchstalter: 9 Jahre und 10 Monate

Fortpflanzung: 3 (1-4) Eier, 1 Brut pro Jahr, Brutdauer 26-33 Tage, flügge nach 35-40 Tagen

Bestand: 31 Tausend Brutpaare in Europa

Status: nicht gefährdet (Trend: zunehmend)

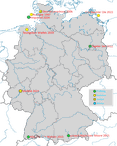

In Deutschland seltener Gastvogel, neun Nachweise, zuletzt 2024 auf Helgoland

Stimme

Die Korallenmöwe hat ein vielfältiges Lautrepertoire, das reicher ist als das der Mittelmeermöwe. Typisch ist ein Jauchzen mit bis zu 30 heiseren „go-ähk“- oder „ge-ahk“-Rufen. Diese werden oft von schnellen, vokallosen Lauten beim Kopfwippen begleitet. Bei Gefahr ruft sie durchdringend „mé-o“ oder stößt ein Stakkato-„gagaga“ aus. Vor dem Abflug ist ein dumpfes „ogh“ zu hören. Nestverhalten wird von rhythmischen „hu-hu-hu“-Lauten begleitet. Zur Jungenführung nutzt sie ein weiches „meau“. Küken äußern früh „gak“- und „ch“-Laute. Bei Unwohlsein geben sie ein klagendes „a-a-a-a“ von sich.

Rufe

Flugrrufe

Beobachtungen in Deutschland

Der erste Nachweis der Korallenmöwe in Mitteleuropa gelang erst 1956. Am 17. Januar wurde ein Altvogel am Neuenburger See (Schweiz) beobachtet. Mehr als 40 Jahre später wurde zum ersten Mal eine Korallenmöwe in Deutschland nachgewiesen, eine adulte Möwe auf der Nordsee zwischen St. Peter-Ording und Helgoland. Diese Beobachtung stellt den bisherigen nördlichsten Nachweis dieser Art für Europa dar. In Deutschland wurde die Korallenmöwe bisher neunmal nachgewiesen, zuletzt 2024 auf der Nordseeinsel Helgoland. Die Beobachtungen gelangen zwischen Mai und August. Es hat sich um Vögel aller Altersklassen gehandelt.

Merkmale

Weißköpfige, marine Möwe mit blassgrauem Mantel und auffallend rotem Schnabel, der einen schwarzen Ring und eine gelbe Spitze aufweist. Insgesamt wirkt sie schlanker und heller als die Mittelmeermöwe und zeigt mehr Schwarz auf den äußeren Handschwingen. Die Beine sind dunkelgrau bis schwarz gefärbt. Jungvögel durchlaufen mehrere Jahreskleider mit charakteristischer dunkler Zeichnung an Flügeln, Schwanz und Körper, wobei sie sich allmählich dem Erscheinungsbild der Altvögel annähern.

Quellen und Links

- Burger J et al. (2020). Audouin's Gull (Ichthyaetus audouinii), version 1.0. In Birds of the World ( del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: