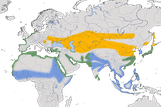

Der wissenschaftliche Artname alexandrinus bezeichnet den Seeregenpfeifer (Charadrius alexandrinus) als gelblicher Vogel aus Ägypten. Carl von Linné, der Begründer der wissenschaftlichen Nomenklatur, gab ihm diesen Namen. Sein schwedischer Kollege Fredrik Hasselqvist hat ihm ein Exemplar aus Ägypten mitgebracht. Das eigentliche Verbreitungsgebiet dürfte Linné wenig bekannt gewesen sein. Es erstreckt sich von der Westküste Afrikas bis nach Japan und auf die russische Insel Sachalin.

Steckbrief

Größe: 15–18 cm

Gewicht: 32–56 g

Verbreitung: Küsten und Steppen Eurasiens und Nordafrikas

Nahrung: Würmer, kleine Schnecken, Krebse und Muscheln, im Binnenland vorwiegend Insekten

Lebensraum: vegetationsarme Bereiche an Salzwasser

Zugverhalten: Standvogel an den europäischen Küsten, Zugvogel Eurasien.

Brutzeit: April - Juni

Nest: Mulde im weichen Boden, auch in lockeren Kolonien.

Fortpflanzung: monogame Saisonehe mit langer Nistplatz - und Partnertreue, 3 Eier, 1 Brut pro Jahr, gelegentlich Schachtelbrut, Brutdauer 23-29 Tage, Flügge nach 27–31 Tagen

Höchstalter: 17 Jahre und 10 Monate (Wiederfang´)

Bestand: 200-300 Brutpaare in Deutschland, 21,5-34,8 Tausend in Europa, 290–460 Tausend Vögel weltweit

Status: nicht gefährdet (Trend: abnehmend)

In Deutschland Zugvogel, brütet mit wenigen Paaren an der deutschen Nordseeküste, vom Aussterben bedroht, Rote Liste Kategorie 1

Stimmen

Der Seeregenpfeifer ist in den ersten Wochen nach seiner Ankunft am Brutplatz besonders ruffreudig. Sein Stimmfühlungslaut ist ein einfaches, oft wiederholtes „tit“ oder „pit“, während Erregung

mit einem laubsängerartigen „huit“ oder „wiet“ ausgedrückt wird. Warnrufe sind ein rollendes „prrr“ oder ein Mischlaut wie „prrr-wiet“,

während ein schnelles Trillern oder rhythmisches „tjekke-tjekke“ besonders im Singflug charakteristisch ist. Küken rufen bereits im Ei mit hohen „tie tie“-Lauten und zeigen Wohlbehagen durch ein

melodisches „tihie-tihie“.

Außerhalb der Brutzeit eher ruhig.

Rufe

Flugrufe

Verbreitung in Deutschland

Der Seeregenpfeifer kommt in Deutschland hauptsächlich an der Nordseeküste vor und besiedelt vegetationsarme Lebensräume wie Strände, Muschelschillbänke und Salzwiesen. Der Brutbestand liegt hier zwischen 200 und 300 Paaren, während europaweit bis zu 35.000 Paare gezählt werden. Die wichtigsten Brutgebiete befinden sich in Schleswig-Holstein, darunter der Beltringharder Koog, der Rickelsbüller Koog und die Eider. In Niedersachsen ging der Bestand stark zurück, von 24 Paaren im Jahr 2005 auf nur noch 4 Paare im Jahr 2009, mit den höchsten Zahlen auf Borkum. Trotz vorhandener Lebensräume sind viele Ostfriesische Inseln unbesiedelt, während an der Festlandsküste nur vereinzelt Brutpaare vorkommen.

Bestandsentwicklung

Im 19. Jahrhundert war der Seeregenpfeifer an der deutschen Nordseeküste ein häufiger Brutvogel, doch heute ist die Art in Deutschland vom Aussterben bedroht. Während die Population entlang der Küsten früher weit verbreitet war, setzte ab Mitte des 20. Jahrhunderts ein starker Rückgang ein, besonders in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Schutzmaßnahmen führten in den 1990er Jahren zu einer kurzfristigen Erholung, doch die Bestände blieben insgesamt auf niedrigem Niveau. An der Ostseeküste gilt die Art seit 1929 als ausgestorben, mit sporadischen Bruten in Mecklenburg-Vorpommern bis 2001. Die gerne in lockeren Kolonien brütenden Vögel sind besonders empfindlich gegenüber Störungen, während Küstenschutzmaßnahmen, fortschreitende Sukzession, Prädation und zunehmender Tourismus den Lebensraum weiter einschränken.

Merkmale

Der Seeregenpfeifer unterscheidet sich von Sand- und Flussregenpfeifern durch seinen schwarzen Schnabel, dunkelgraue Füße und Beine, eine hellere Oberseite und auffällig weiße Schwanzkanten. Zudem fehlen ihm ein markanter Augenring und die deutliche Flügelbinde des Flussregenpfeifers. Charakteristisch sind die weiße Stirn, ein dunkler Augenstreif und dunkle Flecken an den Brustseiten. Im Brutkleid deutlicher Dimorphismus zwischen den Geschlechtern. Männchen mit isabelrötlichen Scheitel. Das Jugendkleid ist insgesamt heller und weniger kontrastreich als bei den erwachsenen Vögeln.

Quellen und Links

- del Hoyo, J et al. (2023). Kentish Plover (Anarhynchus alexandrinus), version 1.2. In Birds of the World (Keeney BK, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: