Der Bruchwasserläufer (Tringa glareola) gehört zu den Vogelarten, die unter das Abkommen zur Erhaltung der afrikanisch-eurasischen wandernden Wasservögel (AEWA) fallen. Dieses wurde 1996 als Teil der Bonner Konvention ins Leben gerufen, um wandernde Wasservogelarten und ihre Lebensräume international zu schützen. Es umfasst 255 grenzüberschreitend vorkommende Arten und verpflichtet die Vertragsstaaten, Maßnahmen zu deren Erhaltung zu ergreifen. Dazu zählen Schutzmaßnahmen für Arten und Lebensräume, eine nachhaltige Nutzung von Wasservogelbeständen sowie Umweltbildung und Forschung. AEWA ist in das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) eingebunden und wird durch eine Vollversammlung, ein technisches Komitee sowie ein Sekretariat in Bonn organisiert. Bis Ende 2019 waren 80 Staaten sowie die Europäische Union dem Abkommen beigetreten, um den Schutz wandernder Wasservögel langfristig zu gewährleisten.

Steckbrief

Größe: 21-24 cm

Gewicht: 53-119 g

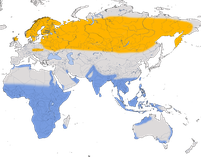

Verbreitung: Eurasien, von Nordosteuropa bis zum Ochotskischen Meer

Nahrung: Insekten, kleine Krebse, Schnecken und Muscheln

Lebensraum: Moore und Sümpfe in Tundra und Taiga

Zugverhalten: Langstreckenzieher, überwintert vom tropischen Afrika bis Australien

Brutzeit: Mai - Juli

Nest: Bodenbrüter versteckt in der Vegetation

Fortpflanzung: monogame Saisonehe, 4 (3) Eier, 1 Brut pro Jahr, Brutdauer 22-23 Tage, flügge nach 28-30 Tagen

Höchstalter: 11 Jahre und 7 Monate

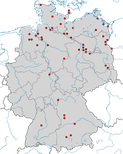

Bestand: 0-2 Brutpaare in Deutschland, 0,76-1,52 Millionen Brutpaare in Europa, 3,1-3,5 Millionen Vögel weltweit

Status: nicht gefährdet (Trend: stabil)

In Deutschland Zugvogel, seit den 1980er Jahren in Deutschland nur noch unregelmäßiger Brutvogel, Rote Liste Kategorie 1, vom Aussterben bedroht.

Stimme

Der Bruchwasserläufer äußert überwiegend einsilbige Rufe, die je nach Stimmung variieren: Ruhige Laute klingen weich („djüp“), während Erregung durch schärfere Töne wie „gip-gip“ oder „djip-djip“ ausgedrückt wird. Sein Gesang besteht aus wiederholten Rufreihen mit Silben wie „dile dile“ oder „tühile hile“, die meist im Flug vorgetragen werden. Warnrufe sind harte, hämmernde Laute, während Paarungsrufe anfangs schnell und intensiv beginnen, dann aber langsamer ausklingen; Küken äußern leise „djiep djiep“-Laute. Besonders markant ist der Flugruf, der auch während der Zugzeit häufig zu hören ist. An diesem lässt sich der Bruchwasserläufer leicht erkennen.

Rufe

Flugrufe

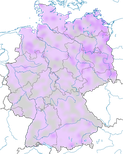

Vorkommen in Deutschland

Der Bruchwasserläufer brütet bevorzugt in Hochmooren mit spärlichem Baumbestand, Sträuchern und offenen Wasserflächen, während trockene, verheidete Moore gemieden werden.

Während des Zugs hält sich der Bruchwasserläufer bevorzugt an Süßwasserhabitaten mit flachen, nährstoffreichen Uferzonen auf, darunter Schlammflächen, Überschwemmungswiesen und Auwälder. Küstennahe Rastplätze befinden sich vorwiegend an flachen Strandseen, Flussdeltas und Salinen, während offene Wattflächen weitgehend gemieden werden.

Nordeuropäische Bruchwasserläufer ziehen durch Deutschland. Der Frühjahrszug findet von Ende April bis in den Mai statt. Der Herbstzug findet von Juli bis September statt.

Bestandsentwicklung

Der Bruchwasserläufer war bis Mitte des 20. Jahrhunderts ein häufiger Brutvogel in den Hochmooren Nordwestdeutschlands, doch die Bestände gingen seither stark zurück. In den 1960er Jahren gab es noch vereinzelte Brutvorkommen in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, doch bis 1980 sank der Bestand auf wenige Paare und verschwand schließlich ganz. Besonders in Schleswig-Holstein und Hamburg reduzierte sich die Zahl der Brutplätze von 25 im Jahr 1968 auf nur noch 15 im Jahr 1975, während in Niedersachsen regelmäßige Bruten bereits in den 1970er Jahren fraglich waren. Hauptgründe für den Rückgang waren Entwässerung, Umwandlung in Grünland, Aufforstung sowie Bauprojekte wie Straßen oder Startbahnen, die viele Hochmoore zerstörten. Heute gibt es nur noch seltene Brutnachweise, zuletzt 2020.

Merkmale

Kleiner Wasserläufer mit einem geraden, relativ kurzen Schnabel und graugelblichen bis blass olivgrünen Beinen. Oberseite graubraun und im Brutkleid mit dichten weißen Flecken besetzt, während der Kopf und Hals fein gestreift sind; der Überaugenstreif ist deutlicher abgesetzt. Im Flug erkennt man ihn an der hellgrauen Flügelunterseite und der dunklen Schwanzbänderung.

Quellen und Links

- Anthes N (2004): Wasserläufer verlagern ihre Zugzeiten als Anpassung an Klimaschwankungen. Charadrius. 40. 28-36.

- Van Gils J et al. (2020). Wood Sandpiper (Tringa glareola), version 1.0. In Birds of the World ( del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: