Die Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) bevorzugt als Bruthabitat möglichst vegetationsfreie Sand- und Kiesbänke, im Küstenbereich Primärdünen, Salzwiesen und Strände. Sie ist toleranter gegenüber Aufwuchs als die Küstenseeschwalbe, meidet aber im Unterschied zur Trauerseeschwalbe, die im Schilf brütet, vegetationsreiche Uferbereiche.

Sie ist ein Langstreckenzieher. Die Vögel der deutschen Population ziehen entlang der europäischen und afrikanischen Küste in ihr Winterquartier. Bis in die Antarktis, wie die Küstenseeschwalbe, schaffen sie es aber nicht.

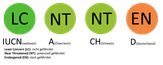

Stockbrief

Größe: 33- 39 cm

Gewicht: 97 - 83 g

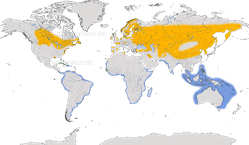

Verbreitung: Europa und Asien, Nordamerika, Karibik und vereinzelt in Nordafrika

Nahrung: kleine Fische, Krebse und Wasserinsekten

Lebensraum: offene Küsten, natürliche Fluss- und Binnengewässer mit wenig Vegetation

Zugverhalten: Zugvogel, überwintert an den Küsten Afrikas, Südamerikas und Australasien

Höchstalter: 30 Jahre und 9 Monate

Brutzeit: April - Juni

Fortpflanzung: Monogame Saisonehe, tw. in großen Kolonien, 2 - 3 Eier; 1 Brut, selten zwei und Schachtelbrut pro Jahr, Brutdauer: 20 - 26 Tage, flügge nach 23 - 27 Tagen

Bestand: 7891 Brutpaare in Deutschland (2020); 316 - 605 Tausend in Europa, 1,6 - 3,6 Millionen weltweit

Status: nicht gefährdet (weltweit); in Deutschland stark gefährdet

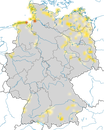

In Deutschland Brutvogel an der Nordsee, in Ostdeutschland und an den großen Flüssen in Süddeutschland

Stimme

Die Flussseeschwalbe verfügt über ein vielfältiges Lautrepertoire mit charakteristisch scharfen, gereizt klingenden Rufen, die insgesamt tiefer und rauer sind als die der Küstenseeschwalbe. Zu den wichtigsten Lauten zählen u. a. der Kip-Ruf bei sozialer Interaktion, ein langgezogenes Keeur als Werberuf, schrille Alarmrufe bei Gefahr sowie ein keckerndes "Kek-kek-kek" als Angriffslaut. Ansonsten gibt es spezielle Rufe beim Brüten, Füttern und der Paarung, wobei einige Laute individuell unterschiedlich sind und der Wiedererkennung zwischen Eltern und Jungvögeln dienen.

Flugrufe

Verbreitung in Deutschland

Das Vorkommen der Flussseeschwalbe beschränkt sich heute weitgehend auf die Küstenbereiche von Nord- und Ostsee, nachdem sie im 19. Jahrhundert auch im Binnenland entlang der großen Flüsse weitverbreitet war. In Deutschland brütet die Art an Küsten, in Flussniederungen und an Binnengewässern, wobei sie zunehmend vom Menschen geschaffene Strukturen wie Nisthilfen und Inseln nutzt. Der Brutbestand liegt bei etwa 9.000–10.500 Paaren, was etwa 2–3 % des europäischen Gesamtbestands ausmacht. Zwei Drittel der Brutpaare leben im Wattenmeer, hauptsächlich in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, während sich die Binnenlandvorkommen auf Nordostdeutschland und das Elbe-Havel-Gebiet konzentrieren; kleinere Kolonien gibt es zudem an Seen, Flüssen und auf Industrieflächen, auch in Bayern, wo sich die Bestände in den vergangenen Jahrzehnten erholt haben. Dennoch gilt die Flussseeschwalbe in Deutschland weiterhin als stark gefährdet und wird in der Roten Liste der Brutvögel in der Kategorie 2 geführt.

Die Flussseeschwalbe ist ein Zugvogel, dessen Frühjahrszug Ende März beginnt und bis Mitte Mai andauert. Der Herbstzug verläuft überwiegend im August und September und endet im Oktober. Brutvögel der deutschen Nordseeküste überwintern an der westafrikanischen Küste, etwa auf Höhe des Senegals. Die Population der Ostseeküste zieht weiter südwärts bis nach Gabun und Südafrika.

Bestandsentwicklung

Die Flussseeschwalbe erlebte im Wattenmeer seit dem 19. Jahrhundert starke Bestandsschwankungen, unter anderem durch Verfolgung, Umweltverschmutzung und Nahrungsmangel. Nach einem Tiefpunkt um 1960 mit nur ca. 4.000 Brutpaaren erholte sich der Bestand bis Mitte der 1980er Jahre auf etwa 8.500 Paare, sank danach jedoch wieder ab. An der Ostseeküste führte verstärkte Prädation durch Säugetiere seit den 1990er Jahren zu einem Rückgang auf nur noch 600 Paare.

Auch im Binnenland kam es ab Ende des 19. Jahrhunderts zu massiven Verlusten durch Flussregulierungen. Allerdings sorgten neue Schutzmaßnahmen seit den 1980er Jahren für eine teilweise Rückkehr der Art. Insgesamt blieb der Bestand laut Roter Liste zwischen 1985 und 2009 relativ stabil bei 9.000–10.000 Paaren, wobei regionale Unterschiede bestehen.

Merkmale

Die Flussseeschwalbe trägt im Brutkleid eine hellgraue Oberseiten, weißlich-graue Unterseiten, eine schwarze Kopfkappe, orange-rote Beine und einen orange-roten Schnabel mit schwarzer Spitze. Im Winterkleid werden Stirn und Wangen weiß, der Schnabel schwarz, und es zeigt sich ein dunkler Flügelstreif auf den Deckfedern. Jungvögel weisen ein kontrastreiches Gefieder mit braunen Binden, dunkler Kopfkappe und auffälliger Flügelbinde auf, wobei Schnabel und Beine zunächst dunkler gefärbt sind. Von der sehr ähnlichen Küstenseeschwalbe unterscheidet sie sich durch längere Beine und eine nicht so stark gegabelte Schwanzspitze und die schwarze Schnabelspitze.

Quellen und Links

- Arnold JM et al. (2020). Common Tern (Sterna hirundo), version 1.0. In Birds of the World (Billerman SM Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- DDA (2022): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten der Flussseeschwalbe in Deutschland. DDA, abgerufen am 21.03.2025.

- sie auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: