Die vom Schwarzspecht (Dryocopus martius): gezimmerten Höhlen spielen im Ökosystem Wald eine wichtige Rolle. Sie entstehen bevorzugt in alten, vitalen Buchen und bieten durch ihre Größe vielen Tierarten wertvollen Wohn- und Rückzugsraum. Da natürliche Baumhöhlen in Wirtschaftswäldern oft fehlen, kompensieren Schwarzspechthöhlen dieses Defizit und fördern die Artenvielfalt. Besonders bedeutend ist ihre ganzjährige Nutzbarkeit: Während der Schwarzspecht sie zur Brut oder als Schlafhöhle nutzt, ziehen andere Arten zeitversetzt ein.

Beispiele für Nachnutzer:

Hohltaube (Columba oenas): Brütet regelmäßig in verlassenen Schwarzspechthöhlen, oft über viele Jahre hinweg; nutzt die Höhle als sicheren Brutplatz in lichten Altbeständen.

Fledermaus (Chiroptera): Nutzt die Höhle im Sommer als Tagesversteck, insbesondere zur Ruhe und Thermoregulation. Schwarzspechthöhlen bieten ein günstiges Mikroklima.

Baummarder (Martes martes): Verwendet die Höhle als Tagesversteck oder Winterquartier, gelegentlich auch als Schlaf- oder Wurfplatz.

Hornisse (Vespa crabro): Baut ab dem Spätsommer ihre Nester in ungenutzten Spechthöhlen; die geschützte Lage bietet gute klimatische Bedingungen für die Entwicklung des Volks.

Steckbrief

Größe: 45–55 cm

Gewicht: 250–370 g

Verbreitung: Weit verbreitet in Europa und Teilen Asiens; in Deutschland fast flächendeckend, bevorzugt größere geschlossene Waldgebiete mit Altbaumbestand, besonders in

Mittelgebirgen, Alpenvorland und Nordosten

Nahrung: Hauptsächlich Ameisen (Camponotus, Formica, Lasius) und deren Brut; auch holz- und rindenbewohnende Käferlarven, andere Arthropoden, selten Schnecken oder Beeren

Lebensraum: Alle nicht zu dichten alten Wälder – Laub-, Nadel- oder Mischwald mit Altbäumen und Totholz; auch an Waldrändern, Lichtungen und gelegentlich in stadtnahen Bereichen

bis 2400 m Höhe

Zugverhalten: Überwiegend Standvogel; Jungvögel zeigen ausgeprägte Dispersionsbewegungen; in Skandinavien Teilzieher mit Wanderungen bis 500–1000 km

Brutzeit: Eiablage Mitte März bis Mitte Mai

Nest: Selbst gezimmerte Höhle meist in lebenden Bäumen (Laub oder Nadel), 3–27 m Höhe, oft Wiederverwendung alter Höhlen oder Nutzung von Masten

Fortpflanzung: Monogame Saisonehe; 2–6 Eier, meist 3–5; eine Jahresbrut; Brutdauer 12–14 Tage; Nestlingszeit 24–31 Tage (meist 27–28 Tage); Jungvögel werden bis zu einem Monat,

meist vom Männchen, weiter gefüttert

Höchstalter: 14 Jahre

Bestand: 32.000-51.000 Paare in Deutschland (2016); 622.000-1,14 Millionen in Europa; 3,5-6,5 Millionen Vögel weltweit;

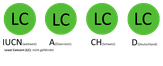

Status: Nicht gefährdet; abnehmende Bestände

In Deutschland: Brutvogel, nicht gefährdet, zunehmend

Stimme

Der Schwarzspecht äußert während der Fortpflanzungsphase markante, oft 10- bis 20-silbige Rufreihen („kwih"). Deren erste Silbe ist klagend gedehnt, die folgenden sind in schneller Folge gereiht. Sie dienen der Revierabgrenzung und Kontaktrufe. Charakteristisch und oft zu hören ist auch der Flugruf „krrü-krrü-krrü…“.

Als instrumentales Signal trommelt der Schwarzspecht mit 12–18 Einzelschlägen pro Sekunde auf ausgewählten Klangbäumen. Männchen trommeln dabei häufiger und schneller als Weibchen. Das Trommeln dient der Revieranzeige, Paarbindung und individuellen Wiedererkennung.

Rufe

Flugrufe

Im Hintergrund rufe Kraniche

Verbreitung in Deutschland

Der Schwarzspecht lebt bevorzugt in großen Wäldern mit einem hohen Anteil an Altbäumen, insbesondere in Buchenwäldern sowie in Mischwäldern mit Waldkiefer und Weißtanne. Er kommt fast flächendeckend in Deutschland vor, mit Schwerpunkten in größeren Waldgebieten der Mittelgebirge, des Alpenvorlands und des Nordostens. Lücken in der Verbreitung finden sich vor allem in dünn bewaldeten Regionen wie Teilen Ostfrieslands, der Magdeburger Börde und einiger Nordseeinseln. In den Alpen brütet er bis in eine Höhe von 1750 m ü. NN.

In Deutschland ist der Schwarzspecht ein Standvogel. Jungvögel wandern am Ende der Brutzeit ab.

Bestandsentwicklung

Die Bestände des Schwarzspechts sind in Deutschland seit den 1980er-Jahren stabil bis leicht zunehmend. Besonders in strukturierten Wäldern und durch Waldumbau hin zu naturnaheren Beständen konnte er sich ausbreiten. Seit etwa 2015 ist ein deutlicher Anstieg zu erkennen.

Merkmale

Der Schwarzspecht ist der größte europäische Specht und der zweit größte der Welt. Er fällt durch sein einfarbig schwarzes Gefieder sowie den roten Scheitel beim Männchen bzw. den roten Hinterhaupfleck beim Weibchen auf. Der lange, meißelförmige Schnabel ist elfenbein- bis horngelblich gefärbt, die Spitze oft dunkler. Die Iris erscheint weißlich bis cremefarben. Weibchen haben im Vergleich zu Männchen einen kürzeren Schnabel und tragen das Rot ausschließlich am Hinterkopf. Jungvögel sind insgesamt bräunlicher gefärbt, wirken rußiger und zeigen ein matteres Rot auf dem Kopf sowie häufig eine aufgehellte Kehle. Schon im Nest lassen sich die Geschlechter unterscheiden: Männchen zeigen einen roten Oberkopf, Weibchen nur einen roten Nackenfleck.

Quellen und Links

- Christensen, H. (2004). Nutzung von Schwarzspecht-Höhlen im deutsch-dänischen Grenzbereich durch den Schwarzspecht (Dryocopus martius) selbst und andere Tierarten. Corax, 19, 417-423.

- DDA (2024): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten des Schwarzspechtes in Deutschland. DDA, abgerufen am 21.04.2025.

- Winkler H, Christie DA (2020). Black Woodpecker (Dryocopus martius), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: