Die Grauammer (Emberiza calandra) hat kein klassisches Paarungssystem mit einer festen Partnerschaft. Männchen sind ausgesprochen territorial. Sie beteiligen sich aber nicht am Brutgeschäft. Weibchen hingegen zeigen kein Revierverhalten. Sie gehen auch außerhalb des Reviers auf Nahrungssuche und zeigen kein Aggressionsverhalten gegenüber anderen Grauammern. Die Männchen sind oft polygyn, bis zu sieben brütende Weibchen im Revier eines Männchens wurden schon festgestellt.

Steckbrief

Größe: 17–19 cm

Gewicht: 32–67 g

Verbreitung: Nordafrika, Europa bis NW China, im Norden bis zu borealen Zone

Verbreitungsschwerpunkt in Europa: Spanien und Türkei

Nahrung: vielseitig, neben Samen und anderer pflanzlicher Kost, hoher Anteil Wirbelloser

Lebensraum: strukturreiche, offene Landschaft mit geeigneten Singwarten

Nest: Am Boden oder niedrig in Stauden und Sträuchern

Brutzeit: Mai - August

Fortpflanzung: keine klassische Paarbindung, Polygynie und Polyandrie, 4–5 (3–7) Eier, 1–2 Bruten pro Jahr, Brutdauer 11–13 Tage, Nestlingszeit 9–12 Tage

Höchstalter: 10 Jahre, 7 Monate (Wiederfang)

Bestand: 16,5-29,0 Tausend Brutpaare in Deutschland; 18,3-31,3 Millionen Brutpaare in Europa; 183–313 Millionen Vögel weltweit

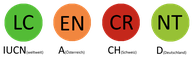

Status: nicht gefährdet, Trend: abnehmend,

In Deutschland: Jahresvogel, Zugvogel und Wintergast, brütet vor allem noch in Nordostdeutschland, früher weitverbreitet und häufiger Brutvogel in ganz Deutschland

Vogelstimmen

Der Gesang der Grauammer zeichnet sich durch ein markantes Trillern aus, das an das Klingeln eines Schlüsselbundes erinnert. Er ist, abhängig

von den Wetterbedingungen, fast das ganze Jahr über zu hören, wobei die intensivsten Gesangsphasen zwischen April und Juli sowie im Herbst

liegen. Weibchen singen nicht.

Die Kontaktrufe bestehen aus scharf abgegrenzten Lauten wie „gssi“, „tssip“ oder „zick“, die oft mit einem kurzen Triller kombiniert sind. Sie dienen der Kontaktaufnahme zwischen

Partnern oder mit Jungvögeln.

Gesang

Rufe

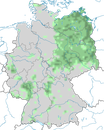

Verbreitung in Deutschland

In Deutschland ist die Grauammer ein Brutvogel der offenen und reich strukturierten Agrarlandschaft. Er brütet in offengelassenen Steinbrüchen und in

der Bergbaufolgelandschaft. In Nordostdeutschland ist die Grauammer fast flächendeckend verbreitet. In allen anderen Brutgebieten ist sie jedoch nahezu

vollständig verschwunden.

Die Grauammer ist in Deutschland ein Teilzieher, der sein Brutrevier bei entsprechenden Witterungsbedingungen verlässt. Der Frühjahrszug setzt im

Februar ein und hält bis zum Mai ein. Der Herbstzug findet zwischen September und November statt. In den

Wintermonaten sind die Vögel gesellig und treten oft in kleinen Schwärmen auf.

Bestandsentwicklung

Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war die Grauammer in Deutschland ein eher seltener Brutvogel, der sich erst mit Beginn der Jahrhundertwende in ganz Deutschland ansiedelte. Mit der Intensivierung der Landwirtschaft setzt ab den 1960er Jahren dann ein starker Rückgang ein. Die Grauammer gilt mittlerweile als gefährdeter Brutvogel und wird auf der Roten Liste der Brutvögel in Deutschland in der Kategorie V geführt.

Die Ursachen liegen hauptsächlich in der Landwirtschaft. Es fehlen Brachflächen, vorgezogene Mahdtermine, sowie der Einsatz von Pestiziden führen zu einem Mangel an Nahrungsangebot und geeigneten Bruthabitaten.

In den vergangenen Jahren hat sich der negative Trend jedoch umgekehrt, was vermutlich mit den warmen und trockenen Sommern zwischen 2018 und 2022 zusammenhängt. Positiv haben sich auch die Fördermaßnahmen für mehrjährige Blühflächen ausgewirkt. Die von einigen Bundesländern leider wieder eingestellt wurden. Bleibt zu hoffen, dass der Trend anhält

Merkmale

Kräftig gebauter, unscheinbar braun gestreifter Vogel. Der große, helle Schnabel hat eine geschwungene, s-förmige Schneidekante. Die Beine sind blassgelb bis hellbraun. Männchen und Weibchen zeigen keinen Geschlechtsdimorphismus. Männchen nur deutlich größer. Jungvögel ähneln den Erwachsenen. Ihr Gefieder hat jedoch eine wärmere Tönung.

Quellen und Links

- Dachverband Deutscher Avifaunisten (2024): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten der Grauammer in Deutschland. Aufgerufen am 01.12.2024.

- Madge, S. and E. de Juana (2020). Corn Bunting (Emberiza calandra), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

- Matheve M (2020): Grauammer (Emberiza calandra) - Gesang. XC570654. Erreichbar unter www.xeno-canto.org/570654

- siehe auch Literaturverzeichnis

Zitiervorschlag: